日本人は古代イスラエルの失われた10支族の末裔か?

前回、八重山民謡の中の「ヘブライ語」を見てきましたが、なんと京都の山鉾巡行や、地方の祭りの掛け声にもそれを見る事が出来るようです。

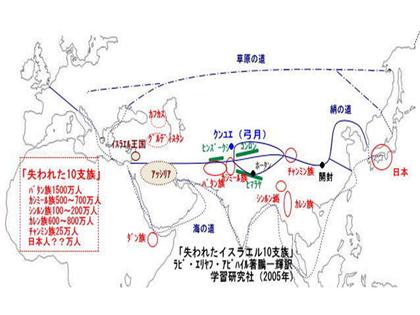

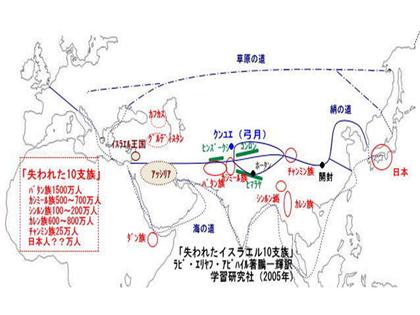

紀元前11世紀、古代イスラエルは戦乱に敗れ、12支族のうち10支族がアジアの各地に消えたと言われています。

その後、今から1300年前、シルクロードから127県の民を伴って秦氏が日本に入って来て、日本の文化に大きな影響を与えたと言われています。

前駐日イスラエル大使も日本文化とイスラエル文化の共通性を驚きを持って指摘しています。(下記のビデオ参照)

日本とユダヤ(その1)

日本語のカタカナとへブル文字の共通性

京都の山鉾の絵柄はどう見ても日本の風景画には見えません。

祇園祭りの山鉾(絵の壺を持っている人は日本人ではない?)

バグダット宮殿やラクダ、ピラミッドなども書かれています。

また、旧約聖書「創世記24章」の「イサクに水を供するリベカ」も描かれていると言います。

ぎおん祭り山鉾連合会の理事長は「祇園祭のしきたりはユダヤの文明と同じだ」と断言する。(以下のビデオ参照)

日本とユダヤ(その2)

その昔、インディージョンズの『レイダース失われた《聖櫃》』という映画が世界中で大ヒットしました。これは神がシナイ山上でモーセに与えた十戒を書き記した「石の板」と「契約の箱」が、 国家の崩壊と共に紀元前7世紀頃姿を消したため、その行方を探し求めるアドベンチャーの物語です。

その箱は聖櫃と呼ばれ、その中にはモーゼの「十戒の石板」と「マナの壺」と「アロンの杖」が収められたと言います。

聖櫃はこんな形だと言われています

日本の三種の神器 鏡・剣・玉(レプリカ、まだ誰も見た事がない)

日本の神輿(聖櫃とよく似ています)

日本とイスラエルの3種の神器については以下から

日本とユダヤのハーモニー

神輿を運ぶ時「エッサ、エッサ・・・」と言いますが、ヘブライ語では「はこぶ」と言う意味だそうです。

秋田県民謡に「能代船方節」があります。はやしの意味は不明であると言われています。

へブル語で音約すると

ヤサ、ホー、エーサー(おーい船が出るぞ)

ノサー、エンヤ(船で行く)

ラホー、エンヤ(船で遠くへ)

ハーエンヤー、ホー、エサ(おーい、船で航海するぞ)・・以下略

となるようです。

弊社の地元、勢理客(じっちゃく)や石垣島の宮良に「スマフサラシ」(島クサラシ)という風習があります。

厄病よけに村の入口に「馬や動物の血を塗りつけたものを下げておく」風習です。厄病神が避けて通ると言われています。

スマフサラシ(島クサラシ)

これは古代イスラエルの「過ぎ越し祭」と同じだと言う人がいます。

「過越祭」はモーゼの出エジプトのころ、神がエジプトの人々に与える10番目の災いを避けるために、イスラエルの民は羊の血を家の入口に塗り災いを過ぎ越したと言われています。

古代イスラエルと日本のこのような共通点を見て行くと、沖縄の人達も古代イスラエルの人たちから、大きな影響を受けてきたと思わざるをえません。それとも単なる偶然でしょうか?

ありがとうございます。

Text by Yonaha

紀元前11世紀、古代イスラエルは戦乱に敗れ、12支族のうち10支族がアジアの各地に消えたと言われています。

その後、今から1300年前、シルクロードから127県の民を伴って秦氏が日本に入って来て、日本の文化に大きな影響を与えたと言われています。

前駐日イスラエル大使も日本文化とイスラエル文化の共通性を驚きを持って指摘しています。(下記のビデオ参照)

日本とユダヤ(その1)

日本語のカタカナとへブル文字の共通性

京都の山鉾の絵柄はどう見ても日本の風景画には見えません。

祇園祭りの山鉾(絵の壺を持っている人は日本人ではない?)

バグダット宮殿やラクダ、ピラミッドなども書かれています。

また、旧約聖書「創世記24章」の「イサクに水を供するリベカ」も描かれていると言います。

ぎおん祭り山鉾連合会の理事長は「祇園祭のしきたりはユダヤの文明と同じだ」と断言する。(以下のビデオ参照)

日本とユダヤ(その2)

その昔、インディージョンズの『レイダース失われた《聖櫃》』という映画が世界中で大ヒットしました。これは神がシナイ山上でモーセに与えた十戒を書き記した「石の板」と「契約の箱」が、 国家の崩壊と共に紀元前7世紀頃姿を消したため、その行方を探し求めるアドベンチャーの物語です。

その箱は聖櫃と呼ばれ、その中にはモーゼの「十戒の石板」と「マナの壺」と「アロンの杖」が収められたと言います。

聖櫃はこんな形だと言われています

日本の三種の神器 鏡・剣・玉(レプリカ、まだ誰も見た事がない)

日本の神輿(聖櫃とよく似ています)

日本とイスラエルの3種の神器については以下から

日本とユダヤのハーモニー

神輿を運ぶ時「エッサ、エッサ・・・」と言いますが、ヘブライ語では「はこぶ」と言う意味だそうです。

秋田県民謡に「能代船方節」があります。はやしの意味は不明であると言われています。

へブル語で音約すると

ヤサ、ホー、エーサー(おーい船が出るぞ)

ノサー、エンヤ(船で行く)

ラホー、エンヤ(船で遠くへ)

ハーエンヤー、ホー、エサ(おーい、船で航海するぞ)・・以下略

となるようです。

弊社の地元、勢理客(じっちゃく)や石垣島の宮良に「スマフサラシ」(島クサラシ)という風習があります。

厄病よけに村の入口に「馬や動物の血を塗りつけたものを下げておく」風習です。厄病神が避けて通ると言われています。

スマフサラシ(島クサラシ)

これは古代イスラエルの「過ぎ越し祭」と同じだと言う人がいます。

「過越祭」はモーゼの出エジプトのころ、神がエジプトの人々に与える10番目の災いを避けるために、イスラエルの民は羊の血を家の入口に塗り災いを過ぎ越したと言われています。

古代イスラエルと日本のこのような共通点を見て行くと、沖縄の人達も古代イスラエルの人たちから、大きな影響を受けてきたと思わざるをえません。それとも単なる偶然でしょうか?

ありがとうございます。

Text by Yonaha